Sans eux, un outil fondamental de changement est perdu, car ils stimulent la participation des citoyens et le développement de solutions durables. C’est dans ces lieux que le dialogue s’installe et que les personnes s’organisent pour exiger une gouvernance juste et transparente. C’est là que naissent les idées susceptibles de transformer l’avenir.

Cependant, dans de nombreuses régions du monde, ces espaces sont menacés. Dans les contextes de pays imposant des obstacles aux organisations de la société civile, y compris certains Membres de l’UICN, les restrictions peuvent être sévères : limitations des activités, fermetures légales, obstacles à l’accès aux financements internationaux et exclusion des processus décisionnels. Dans des cas plus extrêmes, cela peut inclure des menaces, la criminalisation et même l’assassinat des défenseurs de l’environnement, une recrudescence des conflits et l’impunité pour les crimes. Dans un tel contexte, la protection de la nature devient une tâche encore plus dangereuse.

L’UICN a reconnu l’importance de la protection des défenseurs de l’environnement à travers diverses résolutions, telles que 18.2 (1990), 17.9 (1988), 5.003 (2012), 3.081 (2004) et WCC-2020-115 (2021), qui soulignent la pertinence de la gouvernance, des partenariats et ainsi que de la protection des défenseurs de l’environnement et des lanceurs d’alerte. Cependant, il est également crucial d’aborder le contexte plus général dans lequel ceux-ci opèrent, dans le cadre d’une approche globale du programme de travail sur les droits, lequel, à la suite de l’adoption du Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité (CMB), a gagné en visibilité et en pertinence.

Au sein de la communauté de l’UICN, certains de nos membres et leurs alliés sur le terrain ont été en première ligne face aux restrictions imposées à l'espace civique, y compris des cas où leurs activités (et même leurs organisations) ont cessé d’exister. Cette situation présente un défi clair : l’UICN doit renforcer son soutien à ses membres et prendre des mesures concrètes pour protéger ces espaces civiques essentiels.

C'est le cas le cas du Comité national de l’UICN du Nicaragua, reconnu par l’Union depuis 2005 et toujours composé de trois ONG en 2023. Cependant, les changements réglementaires dans le pays ont entraîné l’annulation du statut juridique de milliers d’organisations, y compris des Membres de l’UICN. Bien que cette affaire ait attiré l’attention, des restrictions ou des représailles similaires ont eu lieu dans d’autres régions contre ceux qui travaillent à la conservation de la nature.

Reconnaissant cette urgence, le Groupe mondial pour le développement des Comités nationaux et régionaux de l’UICN a proposé une motion : Renforcer les espaces civiques sûrs pour mettre en œuvre le Cadre mondial pour la biodiversité. Cette motion vise non seulement à répondre aux menaces, mais aussi à les prévenir grâce à un protocole d’assistance immédiate, à un système d’alerte précoce concernant les espaces civiques à risque et à des stratégies visant à renforcer la capacité des Comités nationaux à défendre ces espaces. En outre, elle appelle les gouvernements à ratifier et à mettre en œuvre des accords clés, tels que les accords d’Aarhus et d’Escazú, et exige que le secteur privé adopte des pratiques éthiques visant à respecter ces espaces.

Sans espaces civiques sûrs, la capacité à lutter contre les changements climatiques et à atteindre les objectifs du CMB et les ODD est compromise. En l'absence d'une participation citoyenne efficace, citoyenne efficace, la conservation perd l’un de ses plus grands alliés : les communautés et organisations travaillant sur le terrain.

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2025 sera crucial pour réaffirmer que la conservation doit rester un effort collectif, où toutes les voix sont entendues. Protéger ces espaces est non seulement urgent, mais également essentiel pour réaliser la vision de l’UICN : « Un monde juste qui valorise et conserve la nature ».

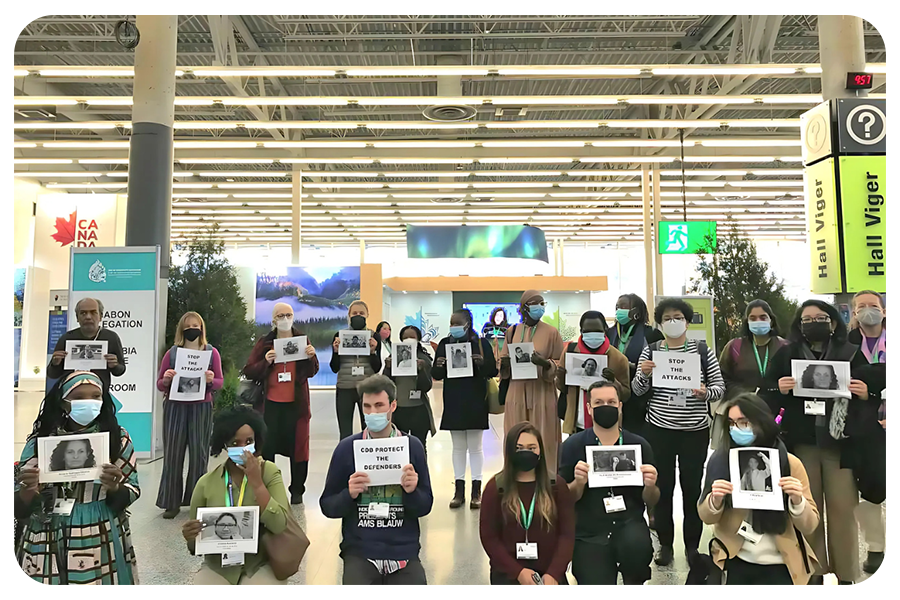

Crédits photo :

CS1: Raquel Jiménez Acosta lors de la COP15 de la CDB à Montréal.

CS2: Frida Murillo, lors d’un processus participatif à Morelia en 2019.